日本の貧困状況:現実と課題

海外から見ると、日本は裕福な国と映っているかもしれませんが、「OECD経済審査報告書(2017年)」によると、日本の相対的貧困率は、G7(日米欧主要7カ国)のうち、アメリカに次いで2番目に高い率となりました。日本の貧困状況は深刻であり、多くの人々が貧困に直面しており、相対的貧困率や生活保護を受けている人数を見ると、その現実が明らかになります。高齢者世帯や傷病・障がい者世帯をはじめ、母子世帯などの子供のいる家庭でも貧困が深刻化している現実があります。特に子供の食事の状況を見ると、朝食や昼食の回数にも貧困の影響が及んでいることが分かります。この記事では、日本の貧困状況の現実をまとめました。

東京の生活保護率

福祉・衛生 統計年報(2021年度版)によると、東京都内で生活保護を受けている人は、231,751世帯(東京都の世帯数:7,354,402)、人数では280,496人(東京都の人口:13,794,933人)、保護率(人口千人に対する比率)は20%となっています。

世帯類型別では、単身者世帯では高齢者世帯が50.4%で最も多く、傷病・障碍者世帯が22.2%であり、2人以上の世帯では、高齢者世帯は4.2%、母子世帯が3.6%。単身世帯と2人以上の世帯を比較した場合、単身世帯が84.6%と大半を占めています。

日本の相対的貧困率

『相対的貧困率』とは、等価可処分所得(世帯の可処分所得を世帯人員の平方根で割って調整した所得)の貧困線(中央値の半分)に満たない世帯員の割合のこと。可処分所得とは、所得から所得税、社会保険料、住民税、及び固定資産税を差し引いたものをいい、保育サービスのような社会保障給付による現物給付、資産は含まれません。

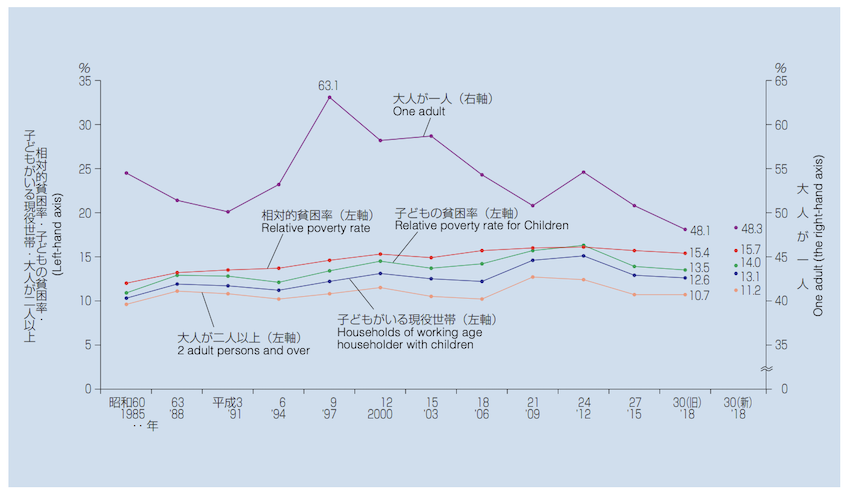

日本の相対的貧困率の推移

下は厚労省「グラフでみる世帯の状況」からの引用です。1985年から2018年までの日本の相対的貧困率の推移で、2018年の相対的貧困率は15.4%でした。2022年国民生活基礎調査の概況、Ⅱ 各種世帯の所得等の状況によれば、2021年の貧困線(等価可処分所得の中央値の半分)は 127 万円となっています。

相対的貧困率については、厚労省の資料に以下のように記載されています。

「厚生労働省では、OECD(経済協力開発機構)による作成基準(等価可処分所得の中央値の半分の金額未満の等 価可処分所得しかない人の割合)に基づいて算出した『相対的貧困率』を公表し大きな注目を集めました。 この『相対的貧困率」は、国民生活基礎調査のデータを用い、①『等価可処分所得」を算出し、②『等価可処分 所得」を低い順から並べ、③『中央値』を算出し、④『貧困線』を算出し、⑤『貧困線』を下回る者(一定の基準(貧 困線)を下回る等価可処分所得しか計算上得ていない人)を相対的に『貧困』であるとしています。

また、所得の みに着目した計算方法であるため、現物給付や資産を考慮していないところに特徴があります。 そのため、貯金や土地等を沢山所有していても所得が低ければ『貧困』に該当してしまうことに留意する必要は ありますが、『相対的貧困率』は、所得の面からみた『貧困』を捉えるための有意義な一つの指標であることに間 違いはありません。

さて、『相対的貧困率』を改善するにはどうすればいいでしょう。 この『相対的貧困率』は、ある国の世帯員の等価可処分所得を比較しているため、等価可処分所得がみな同じよ うに増えても「貧困率」はほとんど変わりません。また、中央値より所得が高い人のみ所得が増えると、所得格差 は拡大しますが、この場合も「貧困率」は変わりません。これとは逆に、貧困線を下回る人の所得が増え、人数が 少なくなるほど「貧困率」は低くなっていくことから、貧困線を下回る所得者を減らしていくことが『相対的貧困率』の改善につながります。ただし、日本で相対的に『貧困』な人が、世界的に見て『貧困』といえるのかは、単純な数値の比較ではわからないところがあります。」

日本の貧困状況

日本の貧困状況について、厚労省がまとめたデータをご紹介します。以下は全て『国民生活基礎調査の結果から - グラフでみる世帯の状況』を出典元としています。

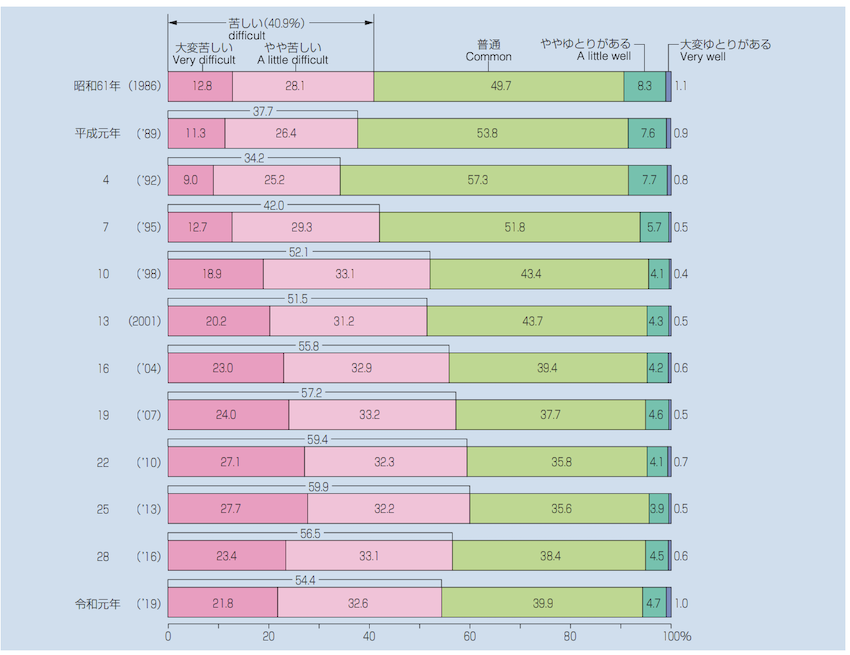

生活意識別世帯数の構成割合の年次推移

日本人の生活意識を集計したものです。2019年の日本人の生活意識は、「苦しい」(「大変苦しい」「やや苦しい」を合わせたもの)は54.4%にまで上昇しました。

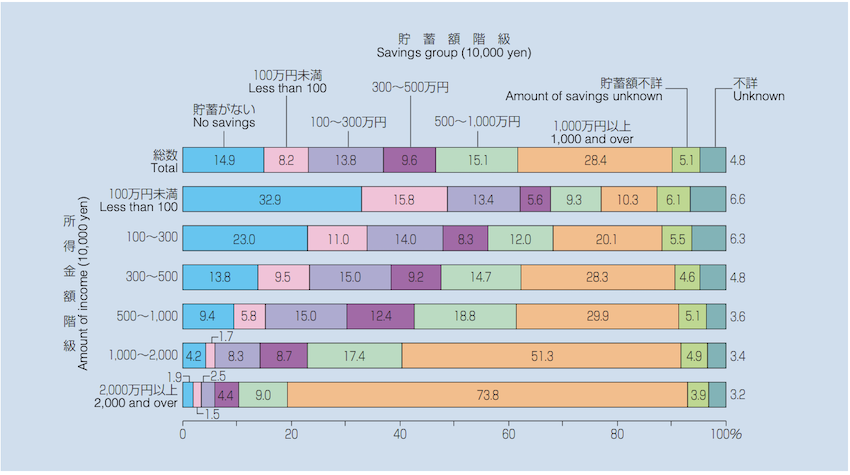

所得金額階級別にみた貯蓄の有無 − 貯蓄額階級別世帯数の構成割合

貯蓄がない世帯は、2019年で全体の14.9%でした。

*貯蓄については、2019年6月末日の現在高、所得については2019年分

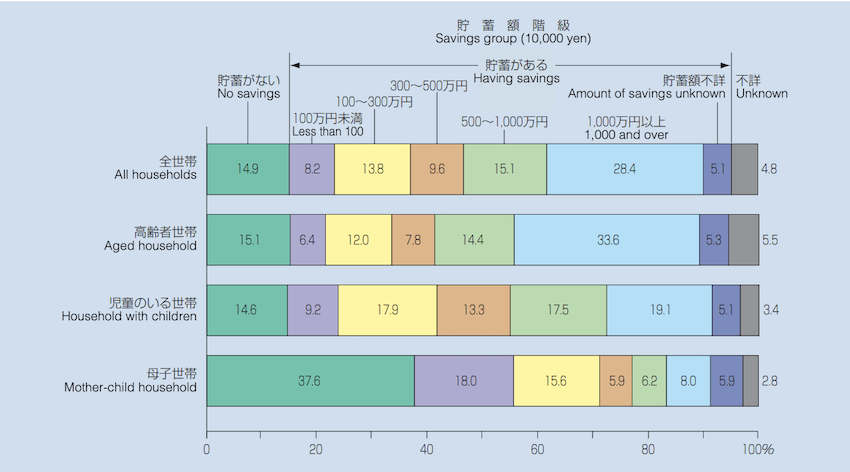

各種世帯別にみた貯蓄の有無 − 貯蓄額階級別世帯数の構成割合

特に母子世帯では貯蓄がない割合がその他の世帯の2倍以上であることがわかります。

*貯蓄については、2019年6月末日の現在高

子供の貧困状況

日本では子供がいる家庭の貧困も問題になっています。学校給食の費用が払えない、夏休みや冬休みの間に昼食を準備するお金がない、一日3食準備ができない、教育を思うようにサポートできない、など。

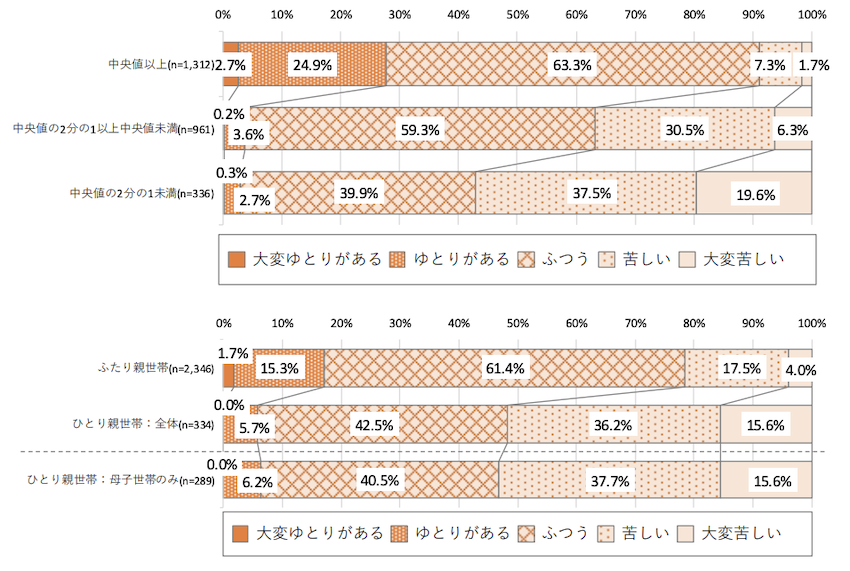

下のグラフは、現在の暮らしの状況について、収入別、世帯別に集計したものです(内閣府 令和3年 子供の生活状況調査の分析 報告書より)。

生活が「苦しい」又は「大変苦しい」と回答した割合は、中央値の2分の1未満(貧困線未満)のもっとも収入の水準が低い世帯は57.1%、ひとり親世帯全体では51.8%、母子世帯のみでは53.3%でした。

収入別、世帯別にみる生活状況

同じく内閣府 子供の生活状況調査の分析によると、収入の水準が低い世帯やひとり親世帯では、食料が買えなかったり、衣服が買えなかったり、公共料金を払えなかったりするケースの水準が高いと報告されています。日本全体でみると、食料が買えなかった経験があったとする割合は、全体では 11.3%でしたが、中央値の2分の1未満の世帯では 37.7%、 ひとり親世帯全体では 30.3%、母子世帯のみでは 32.1%という結果に。衣服が買えなかった経験があったとする割合は、全体の16.3%に対し、中央値の2分の1未満の世帯では 45.8%、 ひとり親世帯全体では 38.9%、母子世帯のみでは 41.0%でした。

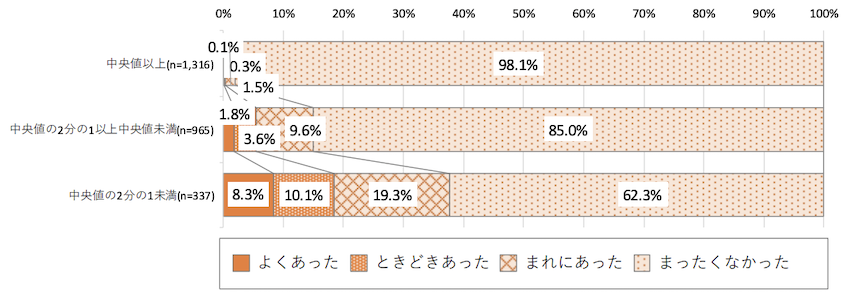

食料が買えなかった経験

過去 1 年間に必要とする食料(嗜好品を除く)が買えなかった経験については、全体では、『よくあった』『ときどき あった』『まれにあった』の割合が11.3%でしたが、 この3つを組み合わせた割合を等価世帯収入別にみると、 中央値の2分の1未満の世帯では 37.7%。世帯の状況別にみると、ふたり親世帯では8.5%なのに対し、ひとり親世帯全体では 30.3%、母子世帯のみでは 32.1%という差が生じています。

等価世帯収入の水準別

世帯の状況別

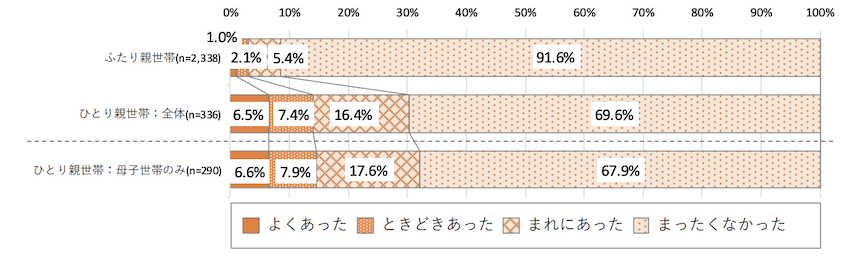

子供の食事の状況

子供の生活状況調査の分析 報告書では、子供の食事の回数に関しても報告がされています。朝食は、「毎日食べる」が 82.0%、「週5~6日」が 10.3%、「週3~4日」が2.8%、「週1~2日、ほとんど食べない」が 4.6%でした。夕食については、「毎日食べる」が97.9%、夏休みや冬休みなどの期間の昼食については、「毎日食べる」が 89.1%、「週1~2日、ほとんど食べない」が 0.6%。

等価世帯収入の水準別にみると、中央値の2分の1未満の世帯では、「朝食を毎日食べる」は71.2%、「夏休みや冬休みなどの期間の昼食を毎日食べる」は82.4%と、他の世帯と比べて低くなっています。世帯別では、ひとり親世帯では、「朝食を毎日食べる」は70.2%、夏休みや冬休みなどの期間の昼食については「毎日食べる」は83.2%と、ふたり親世帯よりも低い水準です。

今後の課題

日本の貧困状況、収入の格差は深刻な状況で、特に高齢者や、ひとり親世帯や母子世帯で貧困の水準が高いことがわかります。食料や衣服の購入に困難を抱える世帯が存在し、子供の食事に関しては、朝食や昼食の回数にも影響が出ていることから、貧困状態の世帯では食事の充足度も低くなっています。

フードバンクなどのボランティア団体もありますが、相対的貧困率の改善には、貧困線を下回る所得者を減らすことが重要です。貧困問題を解決するためには、所得格差の縮小や社会保障制度の充実、教育や雇用の改善など、包括的な政策が求められます。また、個人や企業、社会全体で協力して貧困問題に取り組む必要があるのではないでしょうか。