日本の住宅政策・中古住宅市場

2006年以降、日本の住宅政策は新築住宅の供給から既存ストックの活用へと転換しました。

ここでは、日本の住宅市場の現状、中古住宅取引の活性化対策についてご説明します。

日本では第二次世界大戦後、極度の住宅不足を解消するために大量の新築住宅が供給され、高度経済成長に伴って新築着工戸数は年々増加の一途を辿りました。1968年には住宅総数が総世帯数を上回ったものの、その後も住宅総数は増加し、2013年時点で住宅総数は6,063万戸と、総世帯数5,245万世帯の1.16倍となっています。

日本の既存住宅の流通量は欧米諸国の1/6 ~ 1/5

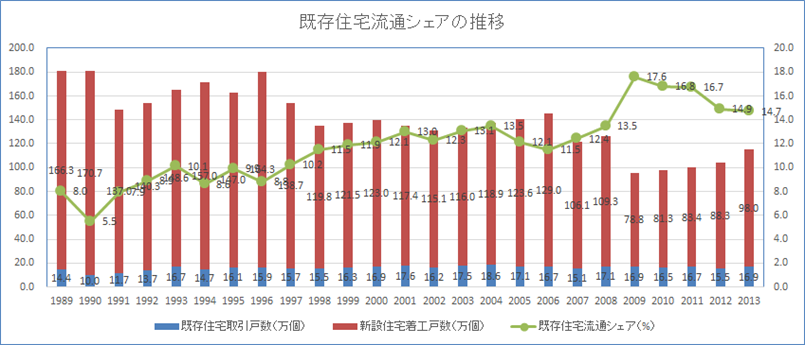

下記は、日本の既存住宅流通シェアの推移のグラフです。2013年時点で新設住宅着工戸数は98万戸に対し、既存住宅取引戸数は16.9万戸と低く、全住宅流通量(既存流通+新築着工)に占める既存住宅流通シェアは全体のわずか14.7%にとどまります。

資料)国土交通省「住宅着工統計」、総務省「住宅・戸地統計調査」

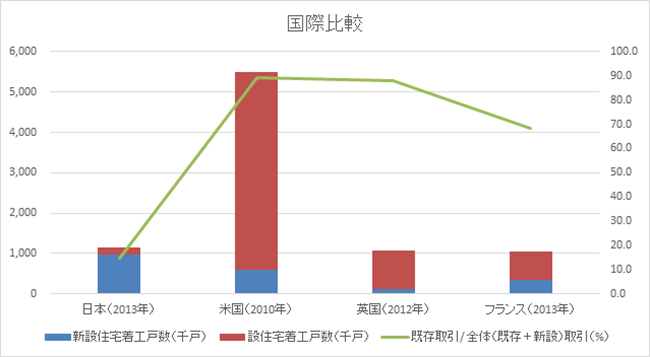

国交省が公表する既存住宅流通シェアの国際比較によると、アメリカは90.3%、イギリスは85.8%、フランスは64.0%を占めます。近年ではシェアは大きくなりつつあるものの、欧米諸国に比べると1/6~1/5程度であり、日本の既存住宅の取引は非常に低い水準だといえます。

資料)国土交通省

日本人は新築志向

内閣府による2015年度住生活に関する世論調査では、住宅を購入するなら「新築の住宅がよい」という回答が73.0%に対し、「中古の住宅がよい」という回答はわずか9.9%でした。その理由としては、間取りやデザインが自由に選べるから、すべてが新しくて気持ちいいから、という回答が多く、また、中古住宅は耐震性や断熱性など品質に不安があるという意見もありました。

一方で、中古住宅を選択する理由としては、「住みたい場所に住宅を購入するためには、中古住宅の価格の方が手が届きやすいから」と資金面での理由が最も多いですが、中には「時期を見てリフォームする」、「中古住宅でも外装や内装がきれいであればよい」という、中古住宅を購入して自分のライフスタイルに合わせてリフォームして住まうという考え方も、以前に比べて広まりつつあります。

住宅は「量」から「質」へ

このような新築住宅の供給に偏った日本の住宅事情を受けて、政府は2006年に「住生活基本法」を制定し、中古住宅取引の活性化対策を打ち出し、良質な中古住宅を安心して売買できるよう既存ストックの活用へ政策を転換しました。

既存住宅・リフォーム市場活性化に向けた施策

● 既存住宅の建物検査(ホームインスペクション)の利用件数増

売買時点での建物の状態を把握できる建物状況調査の活用を促進

● 建物検査を受けた既存住宅売買瑕疵保険の利用件数増

購入した既存住宅に一定の瑕疵があったときにその補修費用がカバーされる保険の普及により、既存住宅購入への不安を取り除き、売買取引を活性化させる

● リフォーム市場規模の拡大

既存住宅の長寿化や省エネ化、複数世帯同居時のリフォームを支援

● 長期優良住宅の普及の促進

長期優良住宅取得時の税金優遇・住宅ローン控除等)

このような政策と経済面での後押しに加え、消費者の意識の変化により日本の中古住宅市場は着実に拡大しています。今後更に少子高齢化が進行し人口減少が見込まれる日本は、「いいものを作って、きちんと手入れして、長く使う」社会への移行が重要視されています。

- 東京都心の高級賃貸、外国人賃貸

- 外国人向マンション、最新のハイグレード物件、ヴィンテージマンション、一戸建物件。東京都心から郊外まで幅広く対応。

- 東京都心の不動産購入

- マンション、一戸建、外国人向住宅、収益、事業用物件、まで豊富な物件セレクション。英語・中国語でも物件情報を発信。