省エネ基準・省エネ住宅とは

2025年から始まる新築住宅の省エネ基準適合義務化により、省エネ住宅への関心が高まっています。ここでは、住宅の省エネ性能の仕組み、省エネ基準の評価方法、省エネ住宅の種類についてご説明します。

省エネ性能、省エネ基準とは

省エネ基準は、建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)で定める「建築物が備えるべき省エネ性能の確保のために必要な建築物の構造及び設備に関する基準」です。「外皮基準(断熱性能)」、「一次エネルギー消費量基準」の2つの基準により、省エネ性能を評価します。

外皮基準(断熱性能)とは

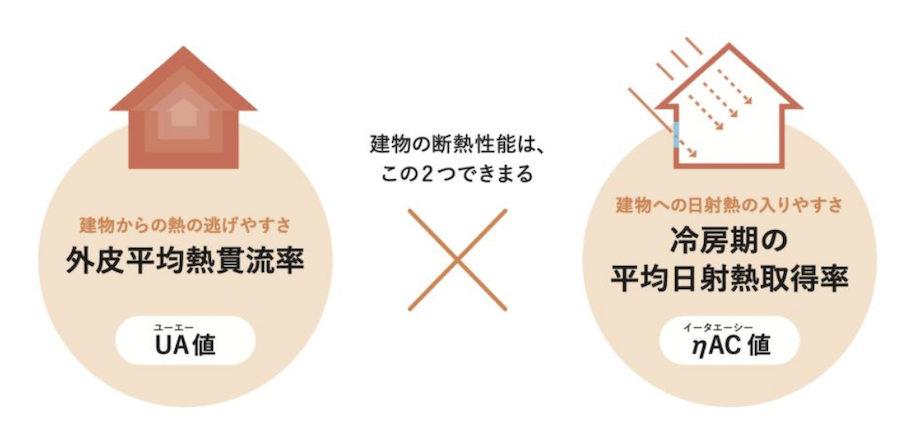

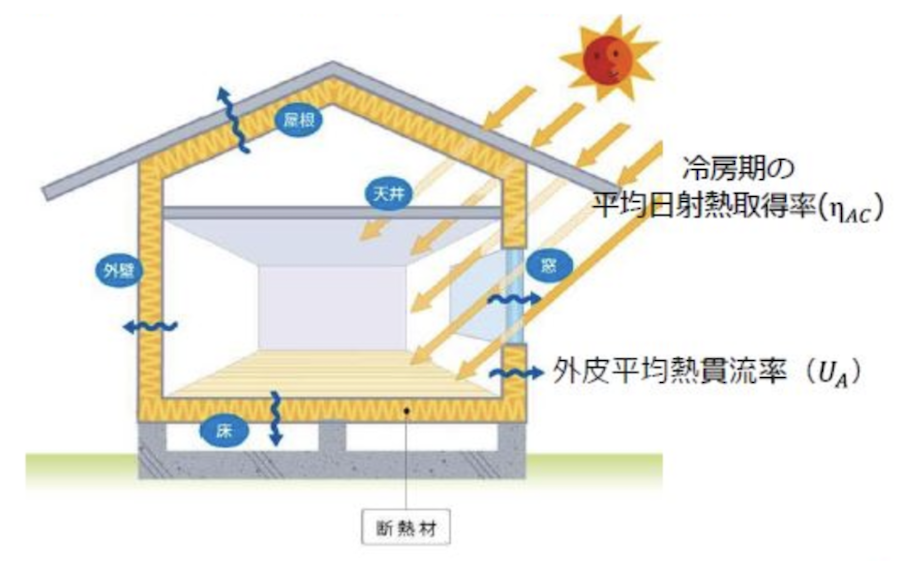

「建物からの熱の逃げやすさ」と「建物への日射熱の入りやすさ」の2つの点から建物の断熱性能を見る指標です。外皮とは、建物の外壁、窓、床、屋根、天井など、室内と室外を分け隔てる部分を指します。 住宅における外皮性能

住宅における外皮性能

⓵ 外皮平均熱貫流率(UA値)

建物からの熱の逃げにくさは「外皮平均熱貫流率(UA値)」で示されます。 建物の外壁、窓、床、屋根、天井から逃げる熱量を、これら外皮部分の表面積で割って算出します。UA値が小さい建物ほど、室内から外に熱が逃げにくく、断熱性能が高いことを表します。

② 冷房期の平均日射熱取得率(ηAC値:イータエーシー値)

建物への日射熱の入りやすさは「冷房期の平均日射熱取得率(ηAC値:イータエーシー値)」で示されます。

建物の外壁、窓、屋根、天井から侵入する日射熱を、これら外皮部分の表面積で割って算出します。ηAC値が小さいほど、建物に日射熱が入りにくく、断熱性能が高いことを表します。

断熱性能の評価

日本は地域によって気候条件が大きく変わるため、全国を8つの地域にわけて、地域ごとにUA値とηAC値の等級の基準値を定めています。UA値とηAC値それぞれについて地域区分に応じた等級で評価し、いずれか低いほうの等級を表示します。等級は1~7の7段階あり、数字が大きいほど断熱性が高いことを示します。

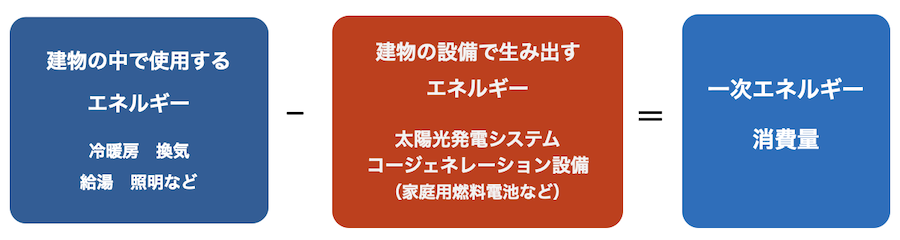

一次エネルギー消費量基準とは

一次エネルギー消費量基準とは、建物で使われている設備機器の消費エネルギーを熱量に換算した値です。冷暖房、換気、給湯、照明などによる消費エネルギーから、太陽光発電設備等による創出エネルギーを差し引いた値が、一次エネルギー消費量になります。

建物の設計時に建物全体の一次エネルギー消費量を計算して求めた値を「設計一次エネルギー消費量」と言います。実際は専用のシステム等で計算しますが、一次エネルギー消費量計算の結果、「設計一次エネルギー消費量」が「基準一次エネルギー消費量」よりも小さければ省エネ基準に適合したことになります。「基準一次エネルギー消費量」は設計する住宅の建設地の地域区分や床面積などの条件や、使用する設備機器の種類等によって基準値が変わります。

一次エネルギー消費量の評価

国が定める省エネ基準からどの程度消費エネルギーを削減できているかを見る指標を(BEI)一次エネルギー消費性能とし、削減率によって評価します。

|

一次エネルギー消費性能=BEI BEI = 設計一次エネルギー消費量 / 基準一次エネルギー消費量 省エネ基準 : BEI ≦ 1.0 |

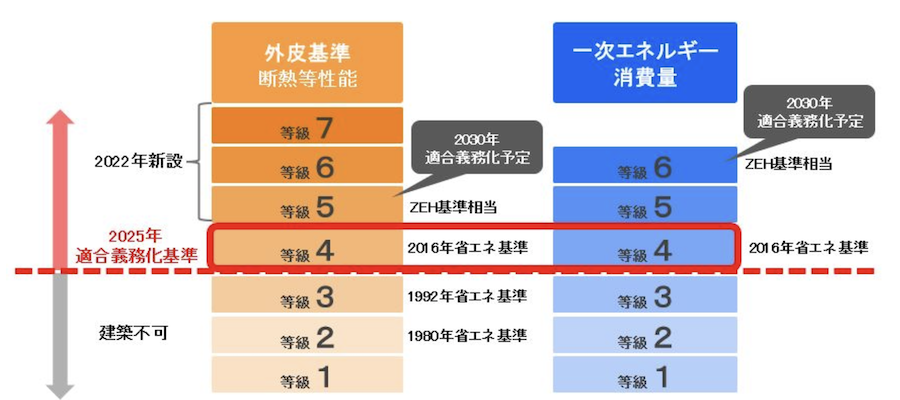

「断熱等性能等級」と「一次エネルギー消費量等級」

このように省エネ基準とは、建築物の断熱性能と平均日射熱取得率、および一次エネルギー消費量で決まっており、それぞれに目安となる等級が設定されています。

省エネ基準は、「省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)」に対応する形で1980年に初めて制定され、以降何度も見直されてきました。直近では、2022年に断熱性等級5,6,7、2023年に一次エネルギー消費量等級6が新設されました。2025年4月以降は、すべての住宅で断熱性能等級4、一次エネルギー消費量等級4以上を満たすことが求められます。また、2030年には省エネ基準はZEH基準まで引き上げられ、断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6の省エネ性能が求められる予定です。

国土交通省によると、2020年時点で、新築住宅の約80%が省エネ基準適合住宅で、さらに省エネ性能が高いZEH基準は約25%となっています。2025年4月より適合義務化される水準は、現在の新築住宅では概ね達成されていると思われます。

省エネ住宅の種類

省エネ基準を満たす省エネ住宅には、さまざまな種類があります。それぞれ性能や特徴が異なります。ここでは代表的な省エネ住宅について紹介します。

● ZEH住宅(ゼロ・エネルギー・ハウス)

断熱性能等級5以上、一次エネルギー消費量等級6以上

ZEH住宅は、省エネ性能の向上だけでなく、太陽光発電などの再生可能エネルギーの活用により、エネルギー収支をプラスマイナスゼロにする住宅のことを指します。2050年脱炭素社会の実現を目指すため制定された省エネ住宅の新しい評価基準です。

● 長期優良住宅

断熱性能等級5以上、一次エネルギー消費量等級6以上

長期優良住宅は、長期的に優れた状態で住み続けられる住宅のことで、省エネ性能に関してはZEH住宅と同水準となります。2009年6月に制定された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づいて認定された住宅です。

● 低炭素住宅

断熱性能等級5以上、一次エネルギー消費量等級6以上

低炭素住宅は、二酸化炭素の排出を抑えるための仕組みや設備を導入した住宅です。

2012年の「都市の低炭素化の促進に関する法律」(エコまち法)により「低炭素建築物認定制度」の認定を受けた住宅をいいます。

●LCCM住宅(ライフ・サイクル・カーボン・マイナス)

断熱性能等級5以上、一次エネルギー消費量等級6以上

建設時、運用時、廃棄時において出来るだけ省CO₂に取り組み、さらに太陽光発電などを利用した再生可能エネルギーの創出により、住宅建設時のCO₂排出量も含めライフサイクルを通じてのCO₂の収支をマイナスにする住宅です。LCCM住宅は、現時点で低炭素社会に向けた住宅における最終目標として位置付けられています。

省エネ基準の確認方法

建築物の省エネ性能表示制度

2024年4月より、新築建築物の販売・賃貸の広告等において、省エネ性能の表示ラベルを表示する制度が始まりました。これにより、建築物を購入・賃借する際に、省エネ性能の把握や比較ができるようになりました。

ラベルにはエネルギー消費性能と断熱性能が★マークや数字で表示されます。

省エネ性能ラベル例

建物の種類(住宅(住戸/住棟)、非住宅、複合建築物)および、評価方法(自己評価、第三者評価)、再エネ設備のあり/なしでラベルの種類が異なります。

中古住宅の省エネ性能は?

中古住宅についても、販売・賃貸時に省エネ性能ラベルを表示することが推奨されています。中古住宅は、建築時に省エネ性能を評価していない建物が多いため、2024年11月、省エネ性能の向上に資する改修等を行った部位を表示する「省エネ部位ラベル」の運用が開始されました。また、中古住宅を省エネ性能の高い住宅に改修する補助金制度や、減税制度など支援制度が多数整備され、国は中古住宅の省エネ化を推進しています。

- 東京都心の不動産購入

- マンション、一戸建、外国人向住宅、収益、事業用物件、まで豊富な物件セレクション。英語・中国語でも物件情報を発信。