2025年4月から省エネ基準の適合が義務化 不動産の資産価値への影響は?

2025年4月より、日本では新築住宅の省エネ基準適合義務化が始まります。これから住宅を購入したり家を建てる方は、省エネ基準についての理解が必要となります。

2030年にはさらに高い省エネ性能(ZEH基準)の確保が目標とされており、今後新築住宅の省エネ基準は段階的に引き上げられる予定です。住宅の省エネ性能が明示されることにより、購入者はより健康で快適に住める住宅を選択できるようになります。また、省エネ基準適合住宅は、補助金や住宅ローン減税等の対象になりますので、将来的には住宅の省エネ基準が購入者の判断材料の一つとなっていくことが予想されます。ここでは、省エネ基準義務化の背景や省エネ住宅の概要、今後の住宅市場への影響についてご説明いたします。

省エネ性能、省エネ基準とは

1 省エネ基準適合義務化の背景

地球規模の課題である気候変動問題への対応として、世界中でカーボンニュートラル、温室効果ガスの排出を”実質”ゼロにする取り組みが進められています。日本では、2050年までにカーボンニュートラルを目指すことを宣言し、2030年には温室効果ガスを2013年比で46%排出削減することが掲げられました。これをうけて、日本のエネルギー消費量の約3割を占める建築物分野での省エネ対策を加速させるため、2025年4月より、幅広い建築物に対して、建物の断熱性能の向上を図り、再生可能エネルギーの利用を促進する省エネ基準への適合が義務化されることになりました。

2. 省エネ性能、省エネ基準とは

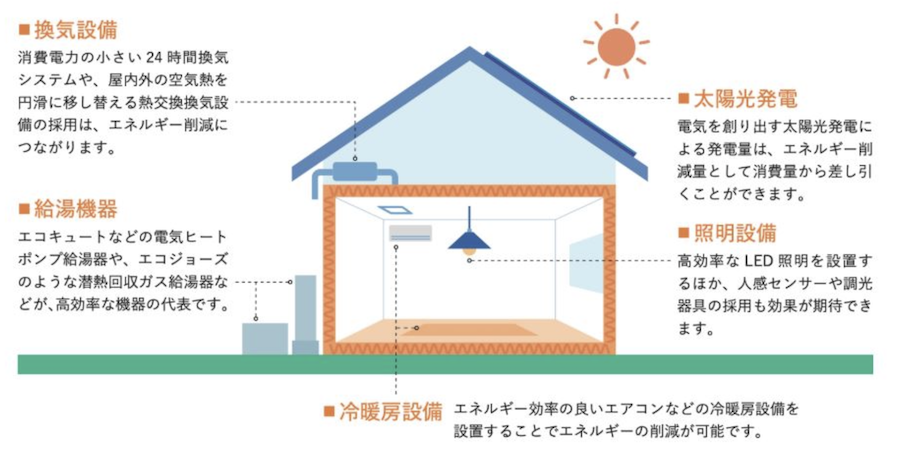

省エネ性能が高い住宅とは、冬の冷気や夏の熱気を室内に入れず、少ないエネルギーで建物の中の暖かさや涼しさを保てる断熱性能と、エネルギー効率の高いエアコンや照明、給湯器などの設備を兼ね備えた住宅です。

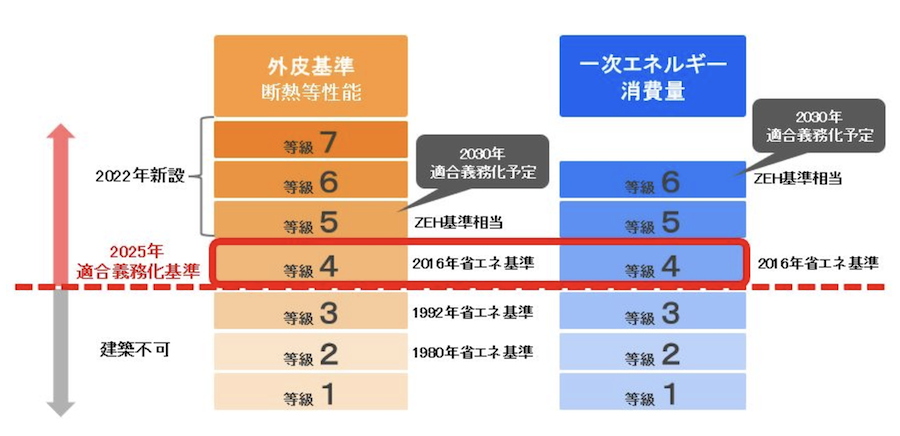

省エネ基準は、建築物が備えるべき省エネ性能の確保のために必要な建築物の構造及び設備に関する 基準を定めたもので、「外皮基準(断熱等性能)」、「一次エネルギー消費量基準」の2つの基準で構成されており、それぞれの基準を満たす必要があります。

| 外皮基準(断熱等性能) 外皮とは、建物の外壁、窓、床、屋根、天井など、室内と室外を分け隔てる部分を指します。外皮の断熱性能と日射遮蔽性能(日射しを防ぐ性能)が高いと外気温の影響を受けにくくなるため、建物の省エネ性能が高まります。 1~7の7段階の等級があり、数字が大きいほど断熱性が高いことを示します。 |

| 一次エネルギー消費量 冷暖房・換気・照明・給湯などによる1年間に消費されるエネルギー量を表します。太陽光発電設備等による創出エネルギーを差し引いたものを指します。 既存の住宅は等級3程度とし3~6等級で表され、数字が大きいほど省エネになります。 |

3. 2025年4月より適合が義務化される省エネ基準は?

2025年4月より、すべての住宅で断熱性能等級4、一次エネルギー消費量等級4以上を満たすことが求められます。建築確認の申請で、省エネ基準への適合性判定を受けることが義務化されますので、基準に適合していることが確認されないと工事に着手することができなくなります。

4. 2030年にはZEH基準まで引き上げ予定

省エネ基準は、「省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)」に対応する形で1980年に初めて制定され、以降何度も見直されてきました。1992年以降、約20年ぶりに基準が引き上げられ、2022年に断熱性等級5,6,7、2023年に一次エネルギー消費量等級6が新設されました。それ以前までは、断熱等性能等級4は最高等級でしたが、2025年4月以降は最低等級になります。また、2030年には省エネ基準はZEH基準まで引き上げられ、断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6の省エネ性能が求められる予定です。

省エネ基準適合住宅のメリット・デメリット

環境に優しく快適に暮らせる省エネ住宅はメリットが多いですが、いくつかの注意点もあります。メリットとデメリットを見てみましょう。

省エネ基準適合住宅のメリット

● 年間を通して快適に暮らせる

断熱性能が高いため、外気温からの影響を受けにくく、冬は暖かく、夏は涼しく過ごすことができます。部屋内の温度差を小さくでき、室内は快適な温度で保たれますので、急激な温度差によって起こるヒートショックや、夏の熱中症のリスクが低減されます。

● エネルギー効率が良いので節約になる

断熱性能が高く、エネルギー効率の高い空調、給湯機器等を導入しているため、冷暖房の使用を抑えることができ、光熱費が削減されて家計の節約になります。

● 税制優遇、減税措置を受けられる

省エネ性能によって、住宅ローン減税や不動産取得税などの税制での優遇を受けられます。2024年度以降に新築する場合、省エネ基準を満たさない新築住宅は、住宅ローン減税の対象外になります。詳しくは、省エネ住宅の減税制度をご参照ください。

省エネ基準適合住宅のデメリット

● 建築や設備のコストが高くなる

省エネ基準適合住宅は、断熱材や省エネ性能の高い窓や設備等を使用するため、建築コストが高くなります。省エネ基準に適合しない住宅は建築できないため、省エネ性能が低い低コスト住宅という選択肢が無くなり、新築住宅の販売価格は高くなることが予想されます。

● 省エネ基準に影響しないコスト削減に注意

販売価格を抑えるため、グレードの低い設備を採用する、一部設備を取り付けないなどコストダウンが行われる可能性があります。

省エネ住宅の減税制度

住宅の省エネ基準は、住宅購入において税制優遇を受けられるかの条件になりますので注意が必要です。

1. 住宅ローン減税

住宅ローン減税は、住宅ローンを利用して家を購入した人が受けられる減税制度で、最大13年間にわたり、年末のローン残高の0.7%が所得税や住民税から控除されます。

住宅ローン減税の概要(令和6年度(2024年度)税制改正後)

2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅では、省エネ基準の適合が必須条件になり、基準に満たない住宅は住宅ローン控除が受けられません。また、省エネ性能が高い住宅ほど税制優遇が手厚くなります。

2. その他の税金優遇

省エネ住宅では、住宅ローン減税の他にも、税金の優遇措置が設けられています。

・ 不動産取得税

住宅や土地などの不動産を取得した際に課税される税金です。長期優良住宅の新築住宅の場合は控除額が一般住宅より大きくなります。

・ 登録免許税

住宅を購入すると、購入者の所有権の保存登記をすることになりますが、その登記申請の際に納める税金です。長期優良住宅や低炭素住宅の新築住宅の場合、所有権保存登記等に係る税率が一般住宅特例より引き下げられます。

・ 固定資産税

長期優良住宅の新築住宅を取得した場合、減額措置の適用期間が一般住宅の3年より延長され、5年になります。

2025年4月より省エネ基準適合義務化が始まりますが、将来的な省エネ基準の引き上げも予定されています。住宅ローン等の減税や補助金制度により、国は省エネ住宅の普及を推進しているため、住宅の購入者にとっては、省エネ性能は注目せざるを得ない指標となっていくことでしょう。これから住宅の購入を検討される方は、省エネ性能が資産価値を左右する時代を見据えて、より省エネ性能の高い住宅を選択することをおすすめします。

- 東京都心の不動産購入

- マンション、一戸建、外国人向住宅、収益、事業用物件、まで豊富な物件セレクション。英語・中国語でも物件情報を発信。